Stille Mitspieler: Wenn Kunstwerke zur Kulisse werden

Liesl mit Pierre-Auguste Renoir’s „Enfant Assis En Robe Bleue (Portrait D’edmond Renoir Jr.)“, 1889, Courtesy Of TPS Productions/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Liesl mit Pierre-Auguste Renoir’s „Enfant Assis En Robe Bleue (Portrait D’edmond Renoir Jr.)“, 1889, Courtesy Of TPS Productions/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Aufgeregtes Gewusel, Stimmengewirr, grelle Beleuchtung und Hitze, lasche Sicherheitsvorkehrungen, keine konstanten klimatischen Bedingungen: An einem Filmset geht es hoch her, nichts ist echt, alles ist Requisite oder Schein. Doch inmitten dieses geschäftigen Treibens befinden sich plötzlich Kunstwerke – und zwar keine Reproduktionen, sondern die Originale von René Magritte, Auguste Renoir oder Alten Meistern wie Juriaen Jacobsz. Hört sich aus konservatorischer Sicht unvorstellbar an? Doch genau das war in Wes Andersons neuem Film „Der phönizische Meisterstreich“ (2025) der Fall.

Trotz dieser suboptimalen Bedingungen und der Tatsache, dass nur einige Monate Zeit eingeplant waren, die Kunstwerke zu organisieren – ein Prozess der im Museumbetrieb teilweise Jahre zuvor von statten geht – hat es Kurator Jasper Sharp, aktuell tätig im Kunsthistorischen Museum Wien, geschafft, Privatpersonen und Institutionen zu einer Leihgabe für den „phönizischen Meisterstreich“ zu bewegen. Um den Bedenken der Besitzer:innen und leihgebenden Institutionen entgegenzusteuern, wurden Restauratoren, Registrare, Art Handler und Konservatoren ans Set geholt, um die Werke zu betreuen und sicherzustellen, dass sie nicht länger den äußeren Belastungen ausgesetzt wurden, als zwingend nötig. Es wurden gezielt Sammler und Museen in der Nähe zum Set vom Studio Babelsberg, das seit 2013 Produktionspartner von Wes Anderson ist und in dem große Teile des Films gedreht wurden, angefragt. Die Alten Meister stammen beispielsweise aus der Hamburger Kunsthalle. Auguste Renoirs „Enfant Assis en Robe Bleue“ (1889) gehörte ehemals der Hollywood-Ikone Greta Garbo. Das Werk wurde nach Garbos Tod 1990 bei Sotheby’s versteigert. Seit dem erneuten Verkauf bei Sotheby’s 2007 befindet sich das Werk in der Sammlung David Nahmad und wurde nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Daneben sollte die Hauptfigur, der moralisch fragwürdige Unternehmer Anatole „Zsa-zsa“ Korda, allerdings auch Kunst aus der Zeit besitzen, in der der Film spielt – also in den 1950er Jahren – um seinen ausgeprägten Geschmackssinn hervorzuheben. So kam René Magrittes „L'Équateur“ (1942) ins Spiel. Das Werk befindet sich heutzutage als Teil der Schenkung Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch in der Neuen Nationalgalerie Berlin.

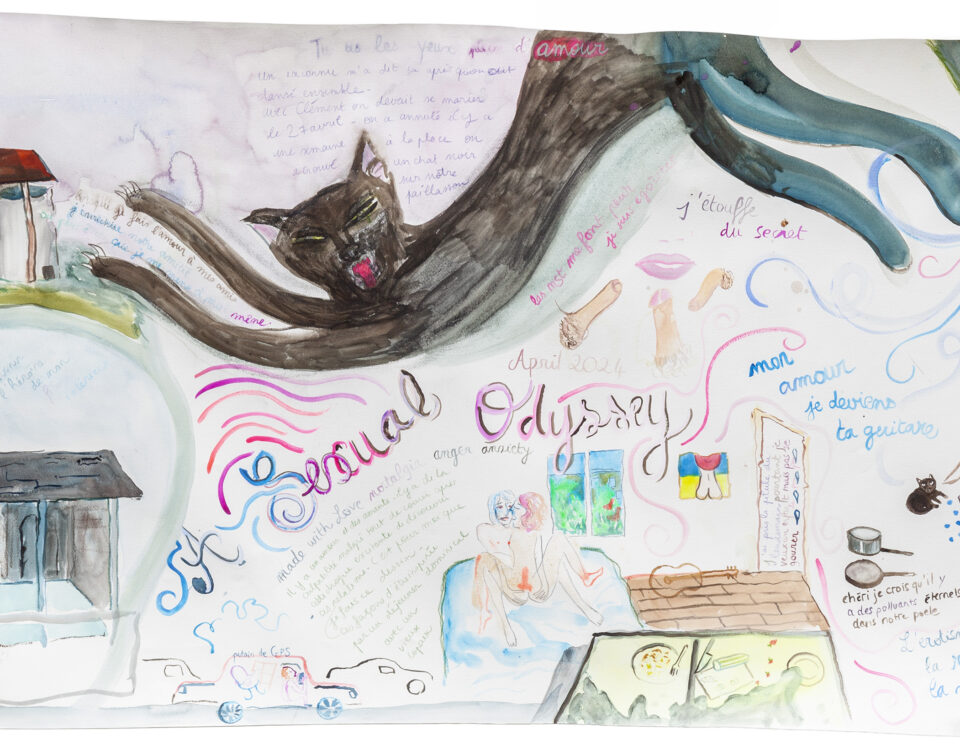

Kulisse aus Wes Andersons "Phönizischer Meisterstreich", Courtesy Of TPS Productions/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Nun stellt sich natürlich die Frage: Wozu überhaupt der ganze Aufwand? Bereits in der Vergangenheit waren in den Filmen Andersons Reproduktionen beispielsweise von Kandinsky und Klimt oder eigens angefertigte Originale im Stil von bestimmten Künstler:innen zu sehen. Wieso waren diese Methoden für den „phönizischen Meisterstreich“ nicht mehr ausreichend? Wes Anderson behauptete, man würde – auch im Kinosaal – bemerken, dass die Werke echt sind und eine gewisse Ausstrahlung oder Aura hätten. Aber kann man diese Aura spüren, wenn man den Film nur übertragen auf einer Leinwand sieht? Um die niemals endende Debatte über die technische Reproduzierbarkeit von Kunstwerken im Sinne von Walter Benjamin an dieser Stelle abzukürzen, muss ich gestehen, dass im Kinosaal nichts von einer Aura der Originale zu spüren war. Hätte ich nicht vorher ein Reel auf Instagram gesehen, in dem es darum ging, dass originale Kunstwerke genutzt wurden, hätte ich es vermutlich nicht einmal hinterfragt. Jasper Sharp räumt der Presse gegenüber sogar ein, dass es nie darum ging, ob das Publikum die Originale erkennen würde oder nicht, sondern darum, dass die Anwesenheit eines echten Kunstwerks am Set einen Einfluss auf die Performance der Schauspieler:innen haben würde. Das war auch die Hoffnung von Wes Anderson – scheinbar mit Erfolg: Die Darsteller:innen haben sich ehrfürchtig, auf eine positive Art nervös gegenüber der Kunst verhalten.

Wenn man sich den Film nun aber anschaut, bemerkt man schnell, dass die Charaktere die Kunstwerke überhaupt nicht wahrnehmen. Sie spielen keine zentrale Rolle, werden nicht erwähnt, nicht einmal bewusst angeschaut. Außer der bereits viel zitierten Aussage Kordas „Never buy good pictures. Buy masterpieces.“ geht es im gesamten Film zu keinem Zeitpunkt um die Kunst. Die Werke sind teilweise nicht einmal aufgehängt, sondern lehnen nachlässig aneinander gestapelt an den Wänden, als würde Zsa-zsa sie nicht wirklich schätzen, sondern nur kaufen, weil er es kann. Diese Darstellung passt natürlich in das Bild des herrischen Unternehmers, dem es eben nicht um das leidenschaftliche Sammeln geht, sondern um das reine Besitzen von wertvollen Gegenständen. Es erscheint widersprüchlich von der Kunst faszinierte Schauspieler:innen Charaktere verkörpern zu lassen, denen das unglaubliche Vermögen an den Wänden völlig egal ist.

Das Unterfangen war ohne Zweifel ein Versuch, das Filmset durch echte Kunstwerke realistischer zu gestalten, ihm Leben und Geschichte einzuhauchen und ein echtes Zuhause abzubilden, anstatt nur eins nachzubauen. Der Einsatz von echten Kunstwerken als Leihgabe am Filmset bietet den Institutionen, Sammler:innen und ihrer Kunst sicherlich eine erhöhte Sichtbarkeit, lockt sie aus ihren gewohnten Strukturen heraus und stellt strenge Leihanforderungen auf den Prüfstand. Vielleicht hat „Der phönizische Meisterstreich“ ja sogar bei der ein oder anderen Person den Wunsch erweckt, sich die Werke nun im echten Leben anzuschauen und einen Besuch ins Museum zu wagen. Ob und wie sinnvoll bzw. riskant das aus konservatorischer Sicht ist, ist im Einzelfall zu entscheiden. Auch wenn der Aufwand und die möglichen Risiken im Vergleich zum tatsächlichen Nutzen und der Wirkung fragwürdig bleiben, ist das gesamte Vorhaben in jedem Fall Fun-Fact-würdig. Der New York Times gegenüber erwähnte Jasper Sharp, dass es wohl nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass er gemeinsam mit Wes Anderson solch ein Projekt in Angriff nehmen würde.